Gas

Gas, sustancia en uno de los tres estados diferentes de la materia ordinaria, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Los sólidos tienen una forma bien definida y son difíciles de comprimir. Los líquidos fluyen libremente y están limitados por superficies que forman por sí solos. Los gases se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene, y su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos.

| 2 | LEY DE LOS GASES IDEALES |

Leyes de Boyle-Mariotte y de Charles y Gay-Lussac

La ley de Boyle-Mariotte, descubierta a mediados del siglo XVII, afirma que el volumen de un gas varía inversamente con la presión si se mantiene constante la temperatura. La ley de Charles y Gay-Lussac, formulada alrededor de un siglo después, afirma que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión se mantiene constante.

La teoría atómica de la materia define los estados, o fases, de acuerdo al orden que implican. Las moléculas tienen una cierta libertad de movimientos en el espacio. Estos grados de libertad microscópicos están asociados con el concepto de orden macroscópico. Las moléculas de un sólido están colocadas en una red, y su libertad está restringida a pequeñas vibraciones en torno a los puntos de esa red. En cambio, un gas no tiene un orden espacial macroscópico. Sus moléculas se mueven aleatoriamente, y solo están limitadas por las paredes del recipiente que lo contiene.

Se han desarrollado leyes empíricas que relacionan las variables macroscópicas. En los gases ideales, estas variables incluyen la presión (p), el volumen (V) y la temperatura (T). La ley de Boyle-Mariotte afirma que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles y Gay-Lussac afirma que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La combinación de estas dos leyes proporciona la ley de los gases ideales pV = nRT (n es el número de moles), también llamada ecuación de estado del gas ideal. La constante de la derecha, R, es una constante universal cuyo descubrimiento fue una piedra angular de la ciencia moderna.

| 3 | TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES |

Con la llegada de la teoría atómica de la materia, las leyes empíricas antes mencionadas obtuvieron una base microscópica. El volumen de un gas refleja simplemente la distribución de posiciones de las moléculas que lo componen. Más exactamente, la variable macroscópica V representa el espacio disponible para el movimiento de una molécula. La presión de un gas, que puede medirse con manómetros situados en las paredes del recipiente, registra el cambio medio de momento lineal que experimentan las moléculas al chocar contra las paredes y rebotar en ellas. La temperatura del gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, por lo que depende del cuadrado de su velocidad. La reducción de las variables macroscópicas a variables mecánicas como la posición, velocidad, momento lineal o energía cinética de las moléculas, que pueden relacionarse a través de las leyes de la mecánica de Newton, debería de proporcionar todas las leyes empíricas de los gases. En general, esto resulta ser cierto.

La teoría física que relaciona las propiedades de los gases con la mecánica clásica se denomina teoría cinética de los gases. Además de proporcionar una base para la ecuación de estado del gas ideal, la teoría cinética también puede emplearse para predecir muchas otras propiedades de los gases, entre ellas la distribución estadística de las velocidades moleculares y las propiedades de transporte como la conductividad térmica, el coeficiente de difusión o la viscosidad.

| 3.1 | Ecuación de Van der Waals |

Johannes D. van der Waals

El físico holandés Johannes Diderik van der Waals fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1910. Interesado en la termodinámica, Waals desarrolló una teoría que viene expresada en la ecuación de estado que lleva su nombre.

La ecuación de estado del gas ideal no es del todo correcta: los gases reales no se comportan exactamente así. En algunos casos, la desviación puede ser muy grande. Por ejemplo, un gas ideal nunca podría convertirse en líquido o sólido por mucho que se enfriara o comprimiera. Por eso se han propuesto modificaciones de la ley de los gases ideales, pV = nRT. Una de ellas, muy conocida y particularmente útil, es la ecuación de estado de Van der Waals (p + a/v2)(v - b) = RT, donde v = V/n, y a y b son parámetros ajustables determinados a partir de medidas experimentales en gases reales. Son parámetros de la sustancia y no constantes universales, puesto que sus valores varían de un gas a otro.

La ecuación de Van der Waals también tiene una interpretación microscópica. Las moléculas interaccionan entre sí. La interacción es muy repulsiva a corta distancia, se hace ligeramente atractiva a distancias intermedias y desaparece a distancias más grandes. La ley de los gases ideales debe corregirse para considerar las fuerzas atractivas y repulsivas. Por ejemplo, la repulsión mutua entre moléculas tiene el efecto de excluir a las moléculas vecinas de una cierta zona alrededor de cada molécula. Así, una parte del espacio total deja de estar disponible para las moléculas en su movimiento aleatorio. En la ecuación de estado, se hace necesario restar este volumen de exclusión (b) del volumen del recipiente; de ahí el término (v - b).

| 3.2 | Transiciones de fase |

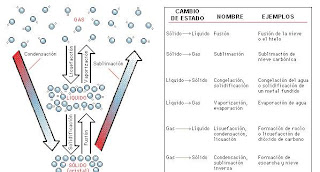

Cambios de estado

La materia existe en diferentes fases o estados. Modificando la temperatura y la presión de una muestra de materia, ésta puede pasar de uno de sus estados (sólido, líquido o gaseoso) a otro; se trata de una transición de fase o cambio de estado.

A temperaturas bajas (a las que el movimiento molecular se hace menor) y presiones altas o volúmenes reducidos (que disminuyen el espacio entre las moléculas), las moléculas de un gas pasan a ser influidas por la fuerza de atracción de las otras moléculas. Bajo determinadas condiciones críticas, todo el sistema entra en un estado ligado de alta densidad y adquiere una superficie límite. Esto implica la entrada en el estado líquido. El proceso se conoce como transición de fase o cambio de estado. La ecuación de Van der Waals permite estas transiciones de fase, y también describe una región de coexistencia entre ambas fases que termina en un punto crítico, por encima del cual no existen diferencias físicas entre los estados gaseoso y líquido. Estos fenómenos coinciden con las observaciones experimentales. En la práctica se emplean ecuaciones más complejas que la ecuación de Van der Waals.

La mejor comprensión de las propiedades de los gases a lo largo del último siglo ha llevado a la explotación a gran escala de los principios de la física, química e ingeniería en aplicaciones industriales y de consumo.